脛骨腓骨骨折は牽引する

脛骨腓骨骨折で入院しました。救急車で病院へ到着しましたが、すぐに手術できるわけではありませんでした。

今回の記事は病院へ到着したら何をするかです。

手術をするためには折れた骨をある程度手術できるの位置に戻すことが必要で、しばらく牽引をすることになりました。

だまっていると筋肉の萎縮によって足が短くなっていくのでひっぱることが必要でした。

その経過と体験をご報告。

病院へ運ばれて最初にすること【レントゲンは苦痛だった】

骨折し救急車で搬送されて病院に到着。

まずは、ベッドに乗ったままレントゲン室へ運ばれます。ベッドに乗ったまま運ばれるのは意外と恥ずかしかったです。

すぐにレントゲン室へ行ったのですが、これがめちゃくちゃ苦痛な体験でした。

レントゲンを撮るためには搬送用のベッドからレントゲンの台へ移動しなくてはいけません。折れている足を動かさなくてはいけない。これが大変で、よほどタイミング良く合わせてくれないと骨がずれるので、めちゃくちゃ痛い。ガコガコいって気持ち悪いです。(痛み半分、気持ち悪さ半分みたいな、、)

折れた先の足の感覚は全くの別物。自分の体なのですがまるで『物』です。「体ってこわれるんだな。次からはもっと大切にしよう」と思いました。

動かす人もさまざまで、丁寧な人もいれば『痛みなどおかまい無し』みたいな感じで動かされることもあります。人の体って丁寧に扱うのすごく大事なんだなーということを体感。人の性格がわかる気がします。

いろんな角度からレントゲンを撮るので、『横向けますか?』とか聞かれますが、骨折した足をコントロールするのは本当に大変で、手で介助しなくてはいけません。レントゲンの台は硬いので体を動かすのが難しくて、助けてもらいました。(レントゲンを撮影している人も、骨折してる人が自分で動けると思っているのかな?)

すぐに手術はできない【牽引するため踵にスクリューで穴を開ける】

レントゲンを撮り終えて、先生から説明を受けます。

骨折した骨は、周りの筋肉の収縮で短くなって骨が重なってしまうので、かかとにスクリューで穴を開けて棒を通して、5kgの重りをつけて牽引します。

とのこと。

「骨が折れた上に、今度は踵に穴開けるの?」思いながらも、そうするしかないようなので仕方ない。。。それしか方法がないようです。

スクリューは、日曜大工のインパクトドライバーみたいな機械でした。

そして本当にインパクトドライバーで木材に穴を開けるような感じで、踵に穴を開けていきました。それはほんの数秒の出来事。

麻酔はしていましたが、貫通する時に一瞬痛みが!!

「開通した〜。スクリューで穴開けるのって案外簡単だったなー」という感じ。棒が通った後はほとんど痛くありません!

牽引生活の始まり ベッドから全く動けない生活

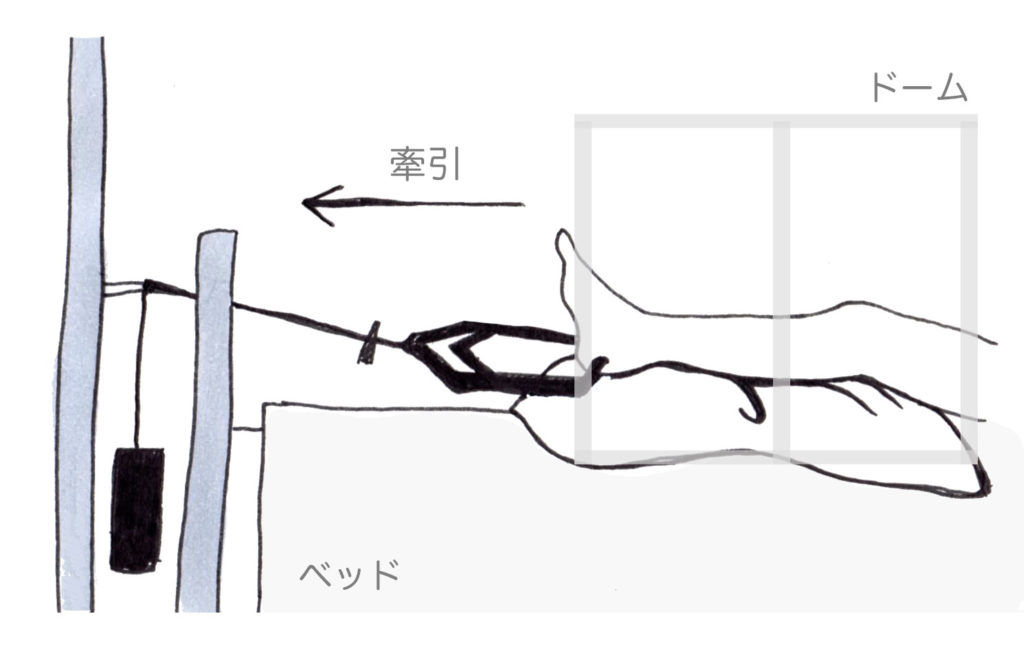

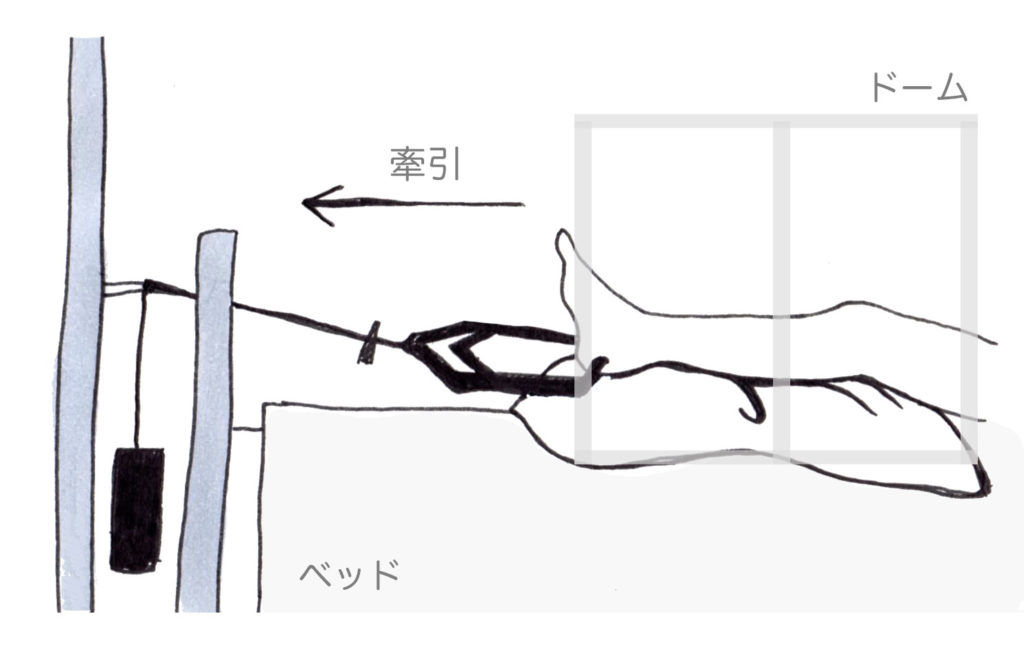

踵に貫通した棒に重りをつけて、ベッドの端から滑車をつけて少し上に挙上する感じで牽引をします。

こんな感じです。

痛みはないけど踵に棒が入って牽引されているのは独特な感触。

足はクッションなどで高く持ち上げます。(むくまないように)

看護師さんが、右足に靴下を履かせてくれました。血栓予防のためです。

それを予防するための靴下を履かせてもらえました。

骨折していない方の足は動かすことで予防します。

牽引器具をつけてしまったらベッドから一歩も動けません。トイレもベッドの上でしなくてはいけなくなります。動けないというのはすごく辛い。寝返りもできないし。

できるといえばベッドのギャッジアップを調整できるくらい。もし可能であればクッションや体を支えるアイテムがあればいいかも。(ときどき体勢を変えれると楽)

すごく大変な1日でした!

人生でこんな日はあまりないはず、、。

先生からは『それにしても派手に折れたねー』と言われました。

骨折から2日目 手術する病院に転院させてもらった

朝起きて食事が終わったら主治医の先生が来てくれました。

と言われていました。

病院を指定して、自分の希望する病院で手術を受けさせてくれるそうです!

すぐに手術するものではなくてしばらく牽引しなくてはいけないので、その期間も含めて選択の余裕がありました。(牽引は1週間くらいとのこと)

知人や家族と相談。義理の父が骨折したときに手術を受けたことのあるオススメの整形外科病院があり、検討した末にそこへ転院させてもらうようにお願いしました。

スタッフの方に転院したい病院を伝えると、快くすぐに調整してくれました。

運良くすぐに転院できること!

救急病院の入院は1日だけということになりました。

選択の機会を与えてくれた先生と、転院先の病院とやりとりしてくれたスタッフの方には感謝です!

手術をする病院へ転院 牽引器具をつけたまま救急車へ

手術をする病院へ移動するため、2日連続で救急車に乗ることになりました。。。

骨折当日と違うのは「骨折した足に牽引器具をつけたまま移動する」になったこと。

看護師さんが一人付き添ってくれて、足と牽引器具をずーっと持っていてくれました。ずーっと持っていてくれるのですごく大変だったと思うんです。本当にありがたかった。

転院先の病院に到着して、ベッドに寝たままの移動していきます。

初めて見たレントゲン写真におどろいた

転院先の病院ではじめてレントゲン写真を見ました。これが今回のらせん骨折。

なかなか見事に折れています。

ねじれるながら折れていて、最初は下の骨が上の骨の方に食い込んでいくような感じだったようです。牽引して元の位置の近くまで戻していく理由もわかりますね。

THE骨折といえるくらい見事に折れています。

手術前の牽引器具をつけたままの入院生活

入院したら個室でした。気を使わずに療養に集中できることはありがたいですが、牽引器具を着けているし、足はグラグラなのであいかわらずベッドから一歩も動けません。

牽引している足にはドームのようなものがかぶせてあって、布団が上に乗らないようになっています。

入院当日先生からお話がありました。

「むくみが少なくて経過は良いです」

「手術は3日後にできます」

「牽引してこのまま自然回復を待つのは時間がかかりすぎて現実的ではないので手術をする方がいいでしょう。手術はプレート固定にするか、髄内釘固定にするか考えます。おそらくプレート固定になるかな?

ずっと牽引されてベッドから動けないのは結構苦しい。運良く、手術が早めにできそうで良かったです!今回の骨折は、周りの筋肉や組織があまり傷ついていなかったこと、出血がなかったことがラッキーでした。

それでは牽引されながらの入院中の生活はどんなかんじなのかご紹介します。

牽引中のトイレ事情

嫌だったのがトイレです。ベッドから全く動けないので、尿ビンという尿器で用を足します。

足は牽引されたままで動きにくいのですが、ベッドのギャッジアップ機能を使って体を起こしてなんとかできました。

ところが、とうとう困ったことに便がしたくなりました。

「トイレに行けるなら行ってもいいですよ」と言われましたが、グラグラで牽引している足ではどうしても行けません。行けるのかもしれないけど怖い、この牽引器具と一緒に動くのは多分無理です。

看護師さんに聞いたところ、「ベッドの上で差し込み便器でするしかない」と言われました。

薄い便座のような便器で、ベッドの背もたれを起こして行います。

思っていたよりもスムーズにできましたが、やっぱりあまり気持ちのいいものではありません。そして大変だし恥ずかしい。

これは嫌でした。。

手術前に入浴できた

僕の入院した病院では、手術前に入浴できるとのこと!3日ぶりです。

看護師さん曰く『手術前に入浴できる病院珍しいよ』とのこと。これはラッキーでした。

個室のベッドは3モーター(背もたれと膝が別々で動くタイプ)なので快適なのですが、ずーっとベッドにいると背中に熱がこもって熱くなるし蒸れます。

汗をかいていたので、入浴は楽しみ!

何人もの看護師さんが来てくれて、ベッドから入浴用のストレッチャーへ移動。

服を脱がせてもらって、体をタオルでくるんでもらいます。

牽引装具はきちんともってもらいます。重りだけ外して。何もかもきちんと介助してくれて本当にありがたい気持ち。

浴室へはストレッチャーでそのまま移動。

そして、ストレッチャーのまま浴室へ入り、そのままシャワーをかけていきます。

牽引器具もあまり関係なさそうにジャージャー洗います。タオルを渡してもらって洗身できるところは自分で。

まさか、寝ながらストレッチャーで運ばれてシャワーに入るとは。人生初の体験でした。

すごく気持ちがいいです!!

個室のベッドが快適(3モーターベット)

同じ姿勢でずーっといることはすごく大変なことだと実感しました。

ベッドのうえの生活で感じたことは、3モーターのベッドがすごくいいということです。

この機能はすごくありがたくて、自由にギャッジアップの調整ができます。背もたれ、膝の角度が別々に調整できて、ベッドの角度自体も変えることができます。

ずーっとベッドの上から動けない僕にとっては、体勢を少しずつ調整できるのは助かりました。牽引器具をつけているのであまり大きくは動かせないのですが、ちょっとずつの調整でもすごく役立ちます。(多分3モーターのベッドでなければ牽引の生活は耐えられなかったと思う)

人は20分くらい同じ姿勢でいると辛くなってしまうそうです。

少しずつ体勢を変えられる環境はとてもいい。

通気性が悪くて蒸れやすい、熱がこもりやすいという以外、姿勢は体に負担を感じませんでした。

骨折から3日目 手術の説明をうける

入院生活にはあまり慣れないですが、いろいろなことがどんどん進んでいきます。

いよいよ手術の説明を受けました。

手術の説明を受ける

手術の前日です。

最初は非荷重、免荷から始まって、6週間後に3分の1荷重を始めます。8週で2分の1、10週で3分の2。12週で全荷重になる予定です」

と説明を受けました。免荷(体重をかけれない期間)が6週間あるというのはすごく長く感じます。

全身麻酔は初めての経験なので恐さもありますが、やっと手術ができるという気持ちでそれに対しては期待しています。不安などありましすがあとは先生にお任せするしかないですね。

肺活量を測ったり腰のレントゲンを撮ったり手術前にもいろいろすることがあります。

手術当日のできごとへ