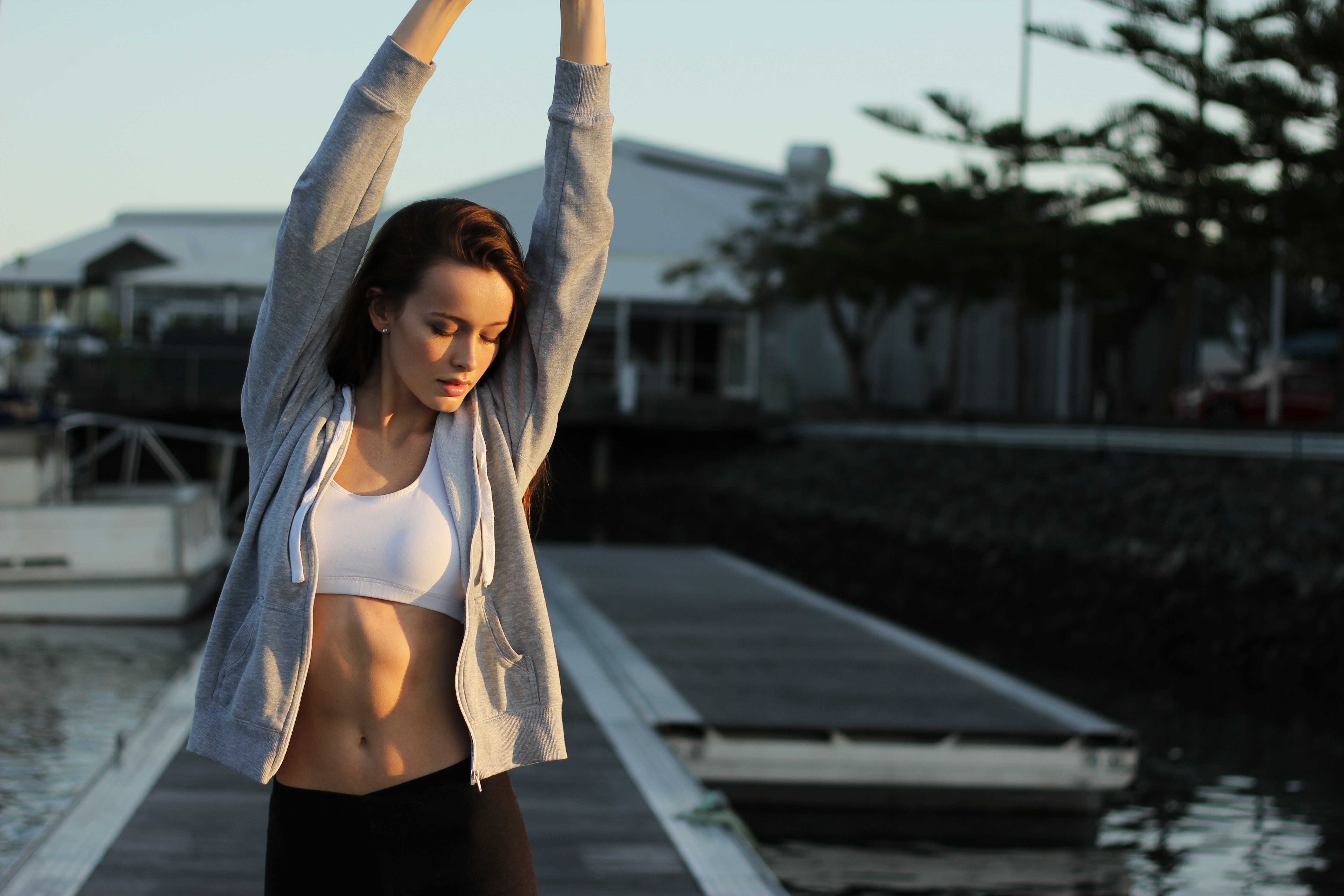

体が固いことで悩んでいる人って多いんじゃないかと思います。

ストレッチしても効果がないというお話もよく聞きます。

今回はそんな方に役立つんじゃないかな?と思う記事です。

ストレッチでどんどん体が柔らかくなる人って、最初からある程度バランスが良かったり、もともと体の質に柔軟性があったりします。

本当に、本当に、、体が固い人はストレッチだけじゃ無理!という場合もあるんです。

もう、根本から変化させていくことが必要です。

でも心配しないでください。何らかの手立てはあります。

たくさん経験して僕が確信しているのは、『変わらない人はいない』ということ。

90歳を過ぎても体って変えることができます。

『体が硬くてストレッチじゃ全然効果がない』という人は、

まず「何が固いの?」を意識してみてください。

筋肉が固い人、靭帯が固い人、骨格が歪んでいる人、背骨の中からガチガチな人。

場所によっても違うし三者三様です。

みんなちがう固さがあるので、自分にあった方法を見つけながら変化を楽しんでほしいと思います。

今回の内容は筋肉の固さについてです。

筋肉で固くなりやすいのはインナーマッスル。

インナーマッスルを柔軟にするには、適切にコントロールすることと時間をかけることが必要です。

うまくできるほど、姿勢や運動パターンが変化します。

インナーマッスルが変わると、しなやかに軽やかに動けるようになるので、動くことが気持ちよくなります。

からだに対するメリットは絶大!!

インナーマッスルが柔軟になると『健康的な身体』『きれいな動き』『代謝の向上』や『怪我のしにくさ』など、うれしい変化がたくさんです。

参考にしてください。

インナーマッスルって何?

そもそもインナーマッスルってなんなのか?

この言葉は解剖学の用語ではありません。

ただ体の内側にある筋肉を『インナーマッスル』

外側にある筋肉を『アウターマッスル』と分けただけ。

インナーマッスルは、骨に近い、体の深部にある筋肉のことを言います。

筋肉によって明確に分かれているわけではなくて、本によってインナーとアウターの分け方が違ったりしています。

でも分けて考えること自体には、すごく意味があるというか、有益だと僕は思っています。

なぜかというと、インナーとアウターの役割が違うからです。

(後述しています)

高齢者の体を見ると本当にはっきりと分かれていて、

インナーマッスルは骨のようにガチガチ!

アウターマッスルは筋力低下してペタペタ!になってきます。

日常での使い方が違うので、その特徴は二極化していくんだなーと実感しています。

そして、これが重要!

『その二極化の種は若い頃からあるんです、、』

このことは、みなさんがずーっと人生を快適に過ごすため、体調を崩さないために、ぜひ知っておいてほしいので、読み進めてみてください。

インナーマッスルとアウターマッスルの二極化

加齢による身体の変化を見ていくと、実際にはインナーマッッスルとアウターマッスルでは違う変化をしていきます。

これはすごく大事な情報だと思います。

病気の予防、怪我の予防も考えやすくなるし、いつまでも若く身体を保つためにとても大事なことだからです。

トレーニング方法のアイデアになります。

『インナーとアウターは質が違う』ということは、エクササイズの仕方を変える必要があるということになります。

インナーマッスルの変化

インナーマッスルの、主な役割は『姿勢を支えること』と『身体を微調整すること』

常に長時間からだを支えているので、いつも働いている(収縮している)ことになります。

このいつも!が固くなる原因の一つ。

いつも収縮している=いつも固くなっているということです。

とくになんらかの原因で姿勢が崩れていくと、その固さは加速します。

例えば、、、、

「姿勢が少し猫背だと頭が前に出てしまうので、それを常に支えるために過剰に頑張らなくてはいけなくなります。すると筋肉は運動過剰となり、短縮や拘縮を起こしてしまします。」

柔軟性がなくなるので、関節の可動範囲は小さくなるし、関節の隙間も狭くなっていきます。

アウターマッスルの変化

アウターマッスルの、主な役割は『速く運動すること』と『力を発揮すること』

活動するときに大きな力を発揮します。

日常生活では大きな力はあまり使わない。待機している感じ。

アウターマッスルは時々トレーニングしないと筋力低下します。

もうひとつは、インナーマッスルとの兼ね合いです。

インナーマッスルが固くなると、アウターマッスルは動けるフィールドがなくなります。

例えば、、

背中が丸くなって伸びなくなると、背筋は活動することができなくなります。

これが筋力低下を加速させる要因にもなるし、後から筋トレしても筋肉がつきにくいことにつながります。

そして、筋肉の質の差はどんどん開いて、二極化していきます。

トレーニングのコツ

いろいろな方法があると思うんですけど、はっきりといえることがあります。

『インナーマッスルのトレーニングをアウターマッスルよりも優先するほうがいい』ということ。

その理由は2つあります。

- インナーマッスルはスポーツをしない人も健康のために整えておく必要がある!

- アウターマッスルをトレーニングするときに、関節や骨格を安定させることは必要だから!

インナーマッスルは、骨格のベースになる働きをするので、アウターを鍛えるにしてもその土台になります。

(スポーツにもしなやかさは必要ですよね?)

僕がヨガをする理由もそこにあります。

インナーマッスルは「柔軟にしなやかに」トレーニング

それではインナーマッスルを柔軟にトレーニングのコツをご紹介します。

その前に、インナーマッスル特徴のポイント3つ

- 深部にある

- 小さい筋肉が多い

- 収縮も弛緩もしなくなっているかも(固定的)

これを前提にしてトレーニングしてみてください。

力を入れすぎずに小さくしなやかに動く

インナーマッスルは、深部にある小さな筋肉です。

からだを微調整するために細かく収縮しているので、運動するときもそのように運動します。

小さく動かすのはわかりにくいので、意識を自分の感覚に向けることもコツになります。

からだのコントロールが上手になることと、筋肉の線維の摩擦で筋膜が柔らかくなるメリットもあります。

イメージしやすくなるので、解剖学の知識も役立ちます。

ストレッチは時間をかけて深部を意識

体の深部を意識します。固くなってしまった部分がゆるんでこなくてはいけないので、時間をかけてやさしく待つ必要があります。

体は深部になればなるほど、ゆるむためにリラックしていることが必要になります。

できるだけリラックスして

常にからだを支えるために働いているインナーマッスル。『休む』『ゆるむ』ということも覚えていく必要があります。できるだけリラックスして行う。

寝ながらの姿勢で行うのも有効です。

アウターマッスルは「強く速く」トレーニング

先にも述べたのですが、理想的にはインナーマッスルがきちんと働いて、その上でアウターマッスルをトレーニングをしたいところです。

一応、アウターマッスルを鍛えるコツもご紹介します。

アウターマッスル特徴のポイント3つ

- 速く

- 強く

- 反対側の筋肉はしっかりとストレッチして

これを前提にしてトレーニングしてみてください。

速く運動

ランニングよりもダッシュするような運動のほうがアウターマッスルは鍛えることができます。

強く

日常生活よりも重い負荷で鍛えることができます。

反対側の筋肉をストレッチする

筋肉はわりと陰と陽の関係のようになっているので、鍛えたい側の筋肉がしっかりと伸びてくれること、ゆるんでくれることで効果的に鍛えることができます。

ストレッチもしっかりとしたほうが効果的です。

まとめ

インナーマッスルはいつも固くなっている可能性が大です。

柔軟にするには、

1、『小さくしなやかに動かすこと』

2、『ストレッチは深部に、時間長め』

3、『運動しながらもリラックスは保つ』

この3つがコツでした。

実はこの3つ。

ヨガのポーズ(アーサナ)で有効に鍛えることができます。

からだが固い人でインナーマッスルが原因!という人には効果的だと思うので、意識をしてみてください!