ヨガのポーズ。形だけ真似していませんか?

練習をしてからだを痛めてしまう人と、少しずつ着実に変化していける人には、取り組み方に違いがあります。

からだを痛めずにどんどん変化していける人が自然に行っている

からだをコントロールする感覚。今回はそのやり方についてのお話です。

自分のからだの声をきいていない

→ からだを痛めやすい

◎変化していける人

からだの声をききながら

→ 自分のペースで少しずつ無理せずに変化していける

ヨガのポーズを練習するときに欠かせないのが自分自身をコントロールすること。

『ヨーガは宗教ではなく、自分を知るためのもの。

瞑想は「自分を観る」こと。

ヨーガは徹底的に自分自身をコントロールする。

常識的には不可能な”死”さえも意のままにできる。』ヒマラヤ聖者が伝授する《最高の死に方&ヨーガ秘宝》成瀬雅春著 引用

「死さえも意のままにできる」

本当だろうか?と思いそうですが、『徹底的に自分自身をコントロールする』という練習なら僕たちにもできそうです。

少しずつ着実に変化していける人は自然にコントロールを練習しています。

筋肉を徹底的にコントロールできるように、筋肉の運動『運動単位』『サイズの原理』についてイラスト付きで解説しました。

(できるだけ簡単に!)

筋肉をとおして学べる自分自身のコントロール。

実践していくと、いつもまにか身体が変化して、ポーズが深まっていくことがわかります。

からだの不調もいつのまにか減っていることに気づきます。

筋肉のコントロールできてる?

僕たちって意外に自分をコントロールできていません。

歩く、立つとか、スクワットをやってみるとか、大雑把なことはできるんですけど「そのときからだがどう動いているのか?」はあまり意識していません。

筋肉にも全然コントロールできていない部分があったりするものです。

ガチガチで動かせない筋肉のことは『筋拘縮』といって、動かないまま過ごしています。

コントロールできないし感覚もぜんぜん感じない(わからない)状態になっています。

今、少し時間をとって、「なかやまきんにくんの筋肉ルーレット」をやってみてください。(左右の大胸筋を交互に動かします)

やったこともないと思うので、おそらくできませんよね。

筋肉ってけっこうコントロールできません。

別に「筋肉ルーレット」を練習してほしいわけではありません。(ただの遊びなのでできなくていいです)

でも、ヨガを実践するうえで、「けがをしてほしくない。」「一歩一歩気持ちよくポーズの練習をしてほしい」と思っているので、これから紹介することを学んでみてください。

筋肉の仕組み

筋肉って本来、必要に応じて『力の加減を変えてくれる仕組み』があります。

「本来は」「本当に良い状態であれば」です。

練習するなら、その本来の機能がきちんと働くようにしていきたい。

今回のテーマは『力の加減のコントロールすること』といえるかもしれません。

まず、『筋肉は力の加減をどうやってしているのか?』を知ってみましょう。

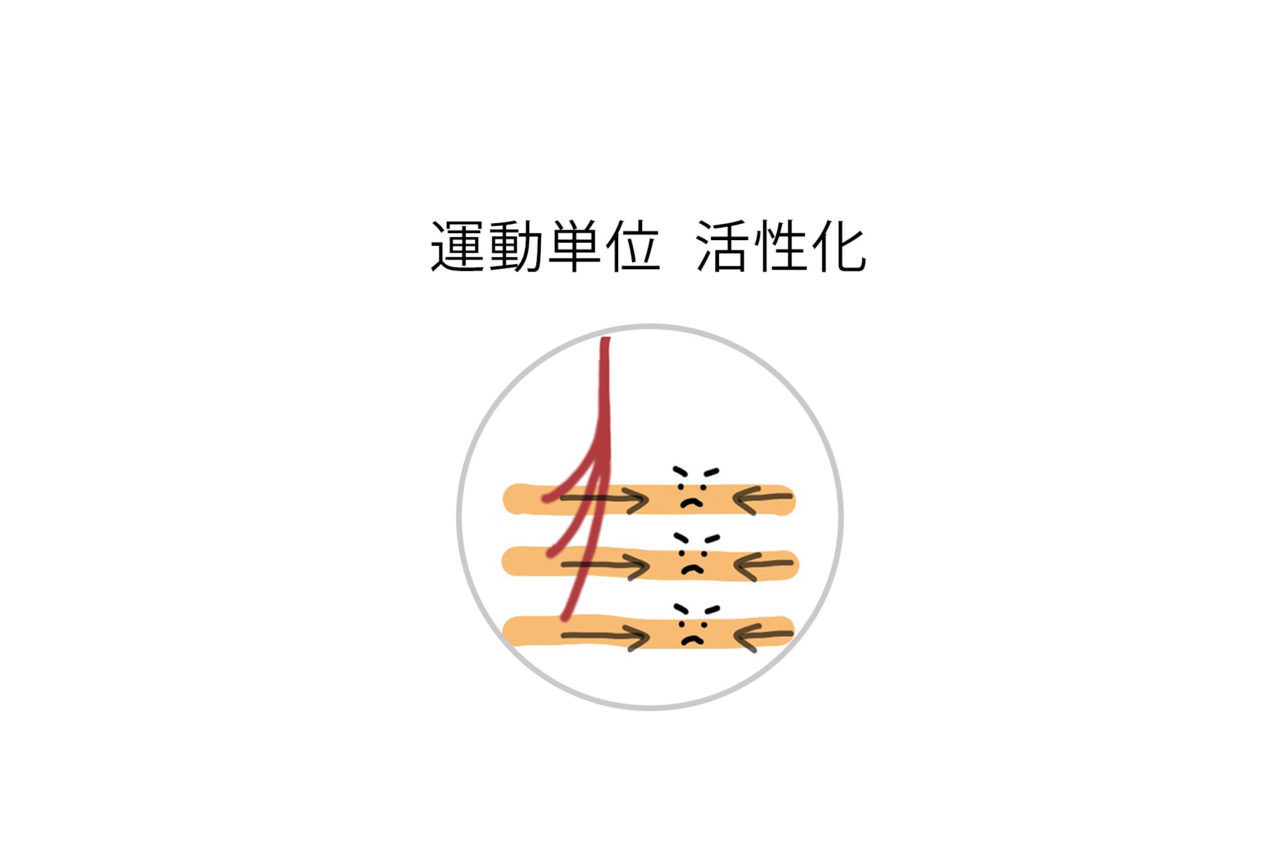

運動単位について

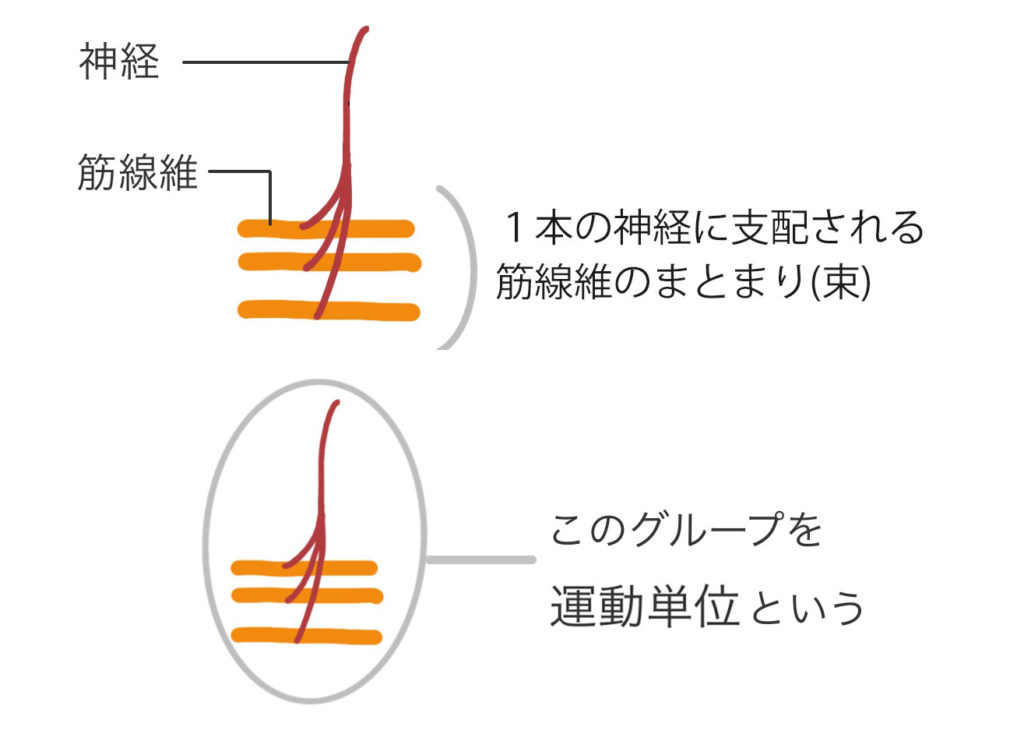

はじめに運動単位とは何か?

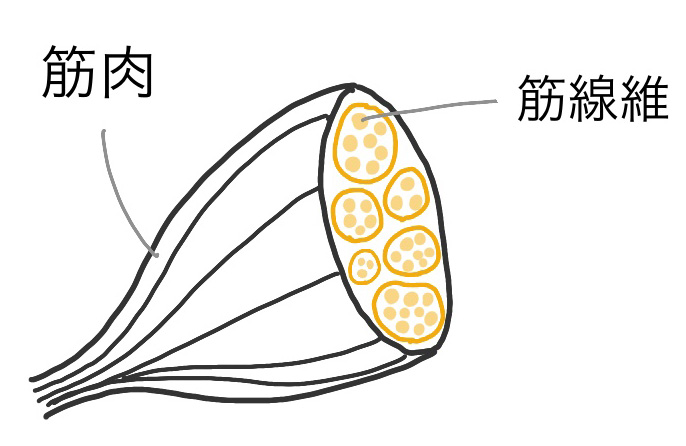

筋肉は筋線維の束でできています。たくさんの筋線維の集まりが筋肉です。

この筋線維には、神経がくっついています。

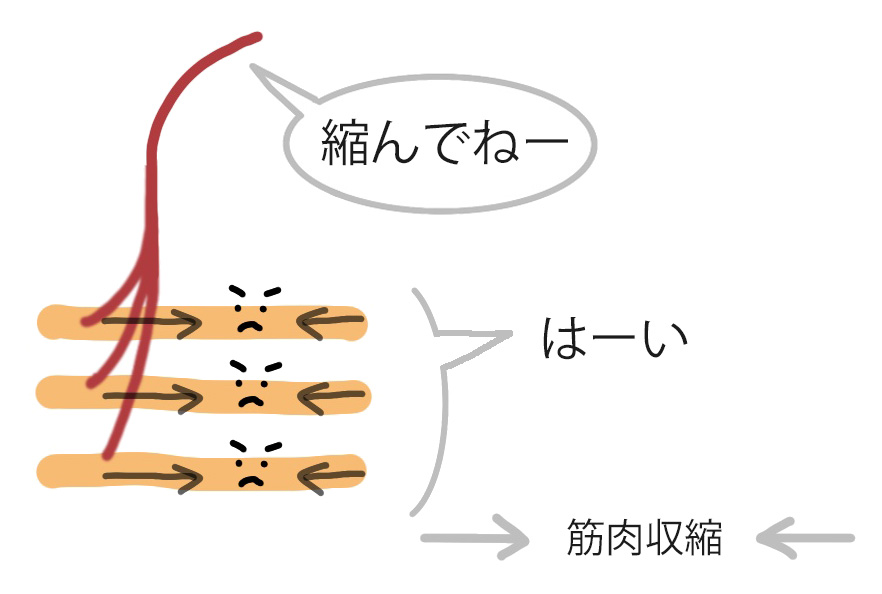

『運動単位』とは、『1つの運動神経と、その神経にコントロールされる筋線維をまとめたグループ』のことをいいます。

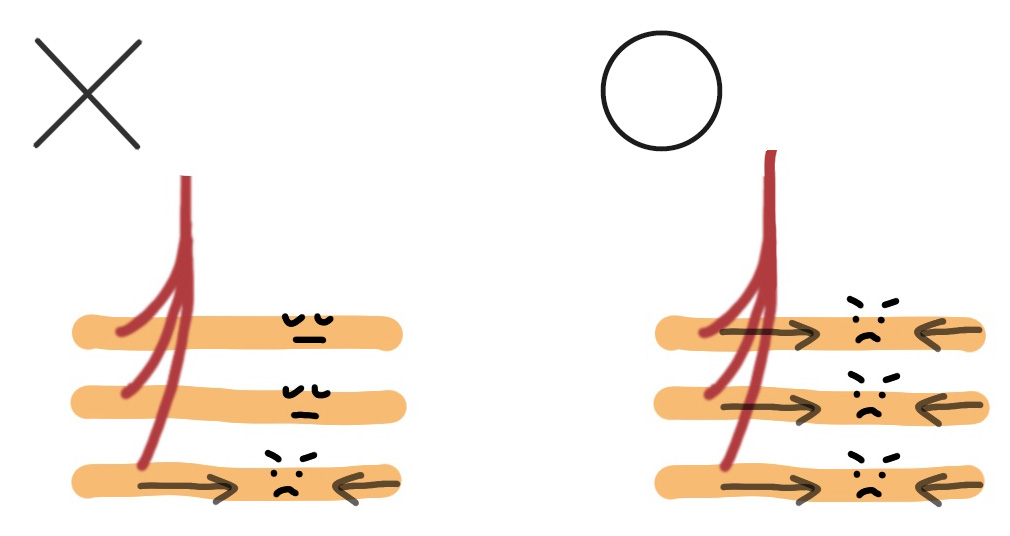

神経から指令が送られてくると、その神経が支配している筋線維は全部まとまって収縮します。

どんな時も1つの単位として働きます。それで「運動単位」と呼ばれます。

運動単位の中では「この筋線維は収縮して、この筋線維は休んでいる」ということはありません。

この運動単位がいっぱいあってまとまったものが筋肉ということになります。

サイズの原理について

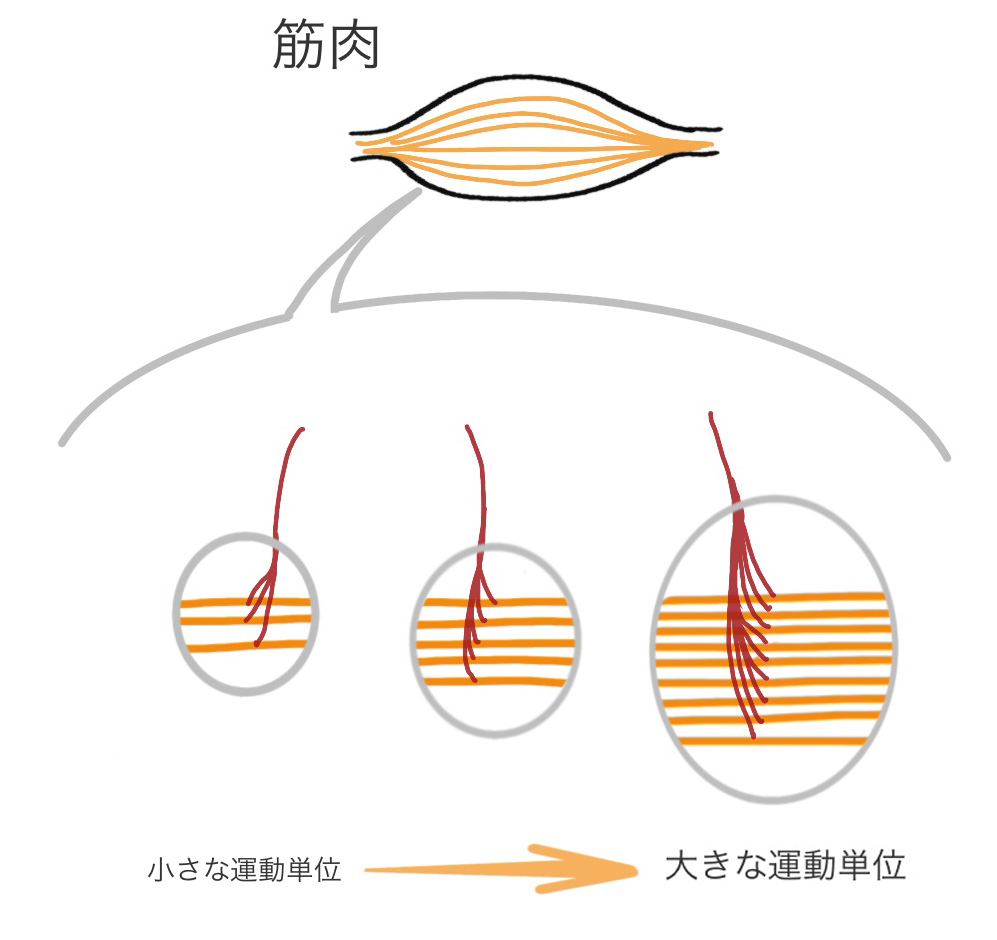

この運動単位にはさまざまなサイズがあります。

1つの神経で数十本くらいの「小さな単位」のものもあれば、

1つの神経で2000本くらいの筋線維を支配している「大きな単位」もあるんです。

(アイドルでいえばグループの人数が違うような感じ)

ここからがポイント!

これを『サイズの原理』といいます。

そして、力の加減によって、次に大きな運動単位が、順番に動員されていきます。

『小さいのだけだと足りないから大きな力も順番にプラス』 → 『どんどん大きな力を発揮していく』 というかんじです。

サイズの小さな運動単位から順番に筋線維は収縮していきます。負荷に対して必要な分だけ追加されていく。

(小さな負荷では小さな運動単位が働いて、大きな運動単位はお休みしています)

その力加減は神経がコントロールしている。

ということは、ヨガでからだを動かすことは筋線維だけではなく、運動神経の働きも活性化されているということです。

かたい筋肉や動かしていない筋肉は、この機能がうまく働いていません。

力加減を変えること(運動単位パターンの練習)

力加減を変えることは、この運動単位の働くパターンにバリエーションを持たせることになります。

筋線維が一気にいっしょにはたらくと大きな力がでる

全部の筋線維(運動単位)が、一緒に「せーの」で働くことを「同期化」と言います。

全部が一緒に働くので、すごく大きな力が出ます。

重いものを持ち上げたときにブルブルブルっと筋肉が振るえますよね。あれは筋線維が一緒に働いている(同期化している)状態です。

ピアノの鍵盤を一気に全部「バーーンッ』て鳴らす感じ。

筋線維がバラバラに働くと滑らかな動き

反対に、タイミングをずらしながら働くとき、力は弱いですが滑らかに筋線維がバトンタッチしていきます。これを「非同期化」と言います。

ピアノをなめらかに弾くような感じです。

これを神経でコントロールしています。

【同期化】

全部の筋線維とそれに関わる全部の運動神経が同時に働くパターン

【非同期化】

必要なだけの筋線維とそれに関わる運動神経だけが働いて、他の運動神経はお休みしているというパターン

筋トレはとにかく力を強く働かせるように考えている人が多いようですが、それは一つのパターンに過ぎません。

しなやかに動けるようになりたい人は、強度が強い筋トレばかりするのではなく、優しい負荷で運動することも練習。『その負荷に適した筋線維と神経を使う』という練習になります。

ヨガはからだを自由自在にコントロールすることからはじめる

ヨガのアーサナはからだを自由自在にコントロールする練習。

そして、自分自身のコントロールは、からだから練習することが一番はじめやすいです。(心のコントロールは難易度が高いはず)

「ちょっと姿勢を調整してみようかな」

「背中を伸ばす加減もわずかがいいのかな?もう少し力を入れてみようかな?」

「力が過剰に入りすぎていないかな?どれくらいゆるめることができるかな?」

などなど感じながら、ポーズの力加減もコントロールしてみましょう。

◎かたい筋肉がコントロールできるようになると、からだの弾力がでるので過剰な緊張が少なくなり、神経の過剰さも軽減する◎日常生活の動きが最低限のエネルギーでコントロールされて、疲れにくくなる◎楽で軽いからだを感じる◎姿勢もうまくコントロールされて、良い姿勢を保てる

◎筋膜が滑りやすくなり、抱えていた感情なども解放される可能性があるなどなど

メリットとして、こんなことが挙げられます。

こころも軽くなりそうですよね。

今回は、「筋肉の力の加減を意識しよう」ということで、『運動単位』『サイズの原理』について解説しました。

からだに備わっている機能をたくさん使って、楽しんでヨガを実践してみてください。

合わせて読みたい記事→